プロジェクトTOP

京都市指定有形文化財 「紙本著色十禅寺再興縁起 一巻 の附 紙本淡彩十禅寺再興縁起(しほんたんさいじゅうぜんじさいこうえんぎ)下絵 一括」が極めて危険な状態にあり、修理を必要としています。

- 達成率

49%

- 達成金額:

- 765,000円

- 目標金額:

- 1,576,000円

残り176日16時間22分

事業実施団体

宗教法人十禅寺

プロジェクト概要

実施期間

2025年8月22日〜2026年8月21日

目標金額

1,576,000 円

寄付方法

寄付の申し込みをこちらからお願いします。

http://www.plus-social.jp/donation.cgi?pjid=177

⬇︎

・クレジットカード

・郵便振替 京都地域創造基金寄付口座 00930-4-312262

通信欄に「十禅寺」と記入ください。

・銀行振込 GMOあおぞらネット銀行

こかげ支店 5967768

ザイ)キヨウトチイキソウゾウキキン ジユウゼンジ

※いずれの方法も必ず事前にお申し込みをよろしくお願いします。

(領収書の発行や、適切に皆様のご寄付を寄付先へお届けするために必要です。)

事業の背景

京都山科四ノ宮、諸羽山(柳山)の麓に位置する楊柳山 十禅寺。

京都山科四ノ宮、諸羽山(柳山)の麓に位置する楊柳山 十禅寺。

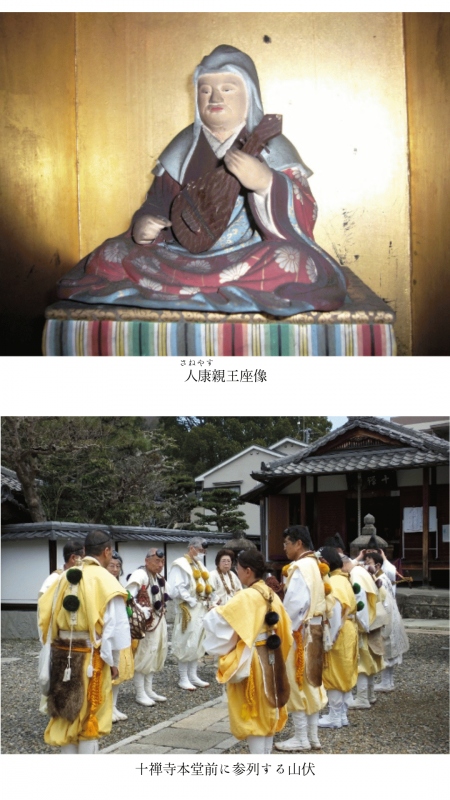

西暦859年、仁明天皇第四皇子 人康(さねやす)親王が、安祥寺一画に聖徳太子作と伝わる念持仏を安置し隠棲されました。

その創建からしばらく荒廃の時代を迎えますが、江戸時代初期、紅玉真慶という僧がその本尊を守る庵を営み、再興します。徳川家康のひ孫である江戸時代の女帝明正天皇は紅玉真慶和尚に帰依、立派な堂宇や仏像、調度品を寄進しました。

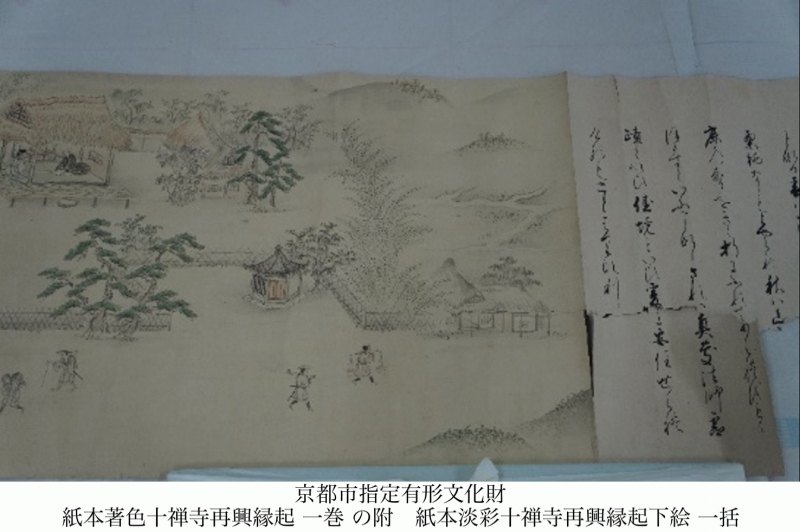

その一つ「十禅寺再興縁起」は令和7年京都市の文化財に指定されました。

本作は、十禅寺の創始から、江戸時代前半の復興までを描いた縁起絵巻です。本作の奥書には、元禄9年(1696)5月の年紀があり、明正上皇が江玉に十禅寺再興縁起の制作を命じ、近衛家熙(このえいえひろ 1667-1736)が外題を、日野西国豊(ひのにしくにとよ 1653-1710)が詞書を染筆したという制作の経緯が記されています。

なお、作画を担当したのは山本素軒(そけん 生年未詳-1706)です。素軒は、狩野探幽の弟子、山本素程(生年未詳‐1674)の嫡男として生まれ、貞享2年(1685)には宮廷の御用を務め、貞享4年(1687)には法橋に叙任されています。

また、この絵巻は、長らく京都国立博物館に保管されていましたが、指定のための調査で十禅寺に眠っていて再発見された下絵「紙本著色十禅寺再興縁起 一巻 附 紙本淡彩十禅寺再興縁起下絵 一括」も合わせて附として指定されることとなりました。

また、この絵巻は、長らく京都国立博物館に保管されていましたが、指定のための調査で十禅寺に眠っていて再発見された下絵「紙本著色十禅寺再興縁起 一巻 附 紙本淡彩十禅寺再興縁起下絵 一括」も合わせて附として指定されることとなりました。

この下絵も制作過程を示す重要な資料として位置付けられますが、本紙料紙全体に、著しい縦方向の折れが生じて、折れ山で亀裂へと進行している箇所が見られ、極めて危険な状態にあります。

加えて、本紙料紙には、経年による汚れ、欠失、横方向の皺が多数発生し、更に、裏打層ごと断裂し、細かく断片化するなど、安全な保存のためには、以下のような完全解体修理を必要としています。

修理が完了した後には、絵巻とその下絵を並べての展示が実現するよう、この度は、行政からの補助金以外で必要となる金額部分について、皆様からの寄付を募ることが出来ればと考えています。

修理内容の概要

・膠水溶液により絵具層の強化を行い、本紙全体の汚れを除去する。

・肌裏紙の除去は、本紙にできるだけ負荷を掛けないよう表打ちを施し、必要最低限の湿りで少しずつ肌裏紙を除去する乾式肌上げ法にて行う。

・本紙の天地に足し紙を施す。

・表紙および見返し、軸巻紙を新調し、軸首は元のものを再使用する。

・著しく発生している折れ等の損傷を防ぐため、新たに桐製太巻添軸および桐製屋郎箱を新調する。

修理のスケジュール

1. 写真撮影を行い、本紙の状態を調査、記録する。

2. 桐製太巻添軸、桐製屋郎箱の材料を用意する。

3. 軸木、本紙の紙継ぎを取り外し、巻子装を解体する。

4. 膠水溶液にて剥落止めを行う。

5. 浄化水にて本紙の汚れを除去する。

6. 断片化した本紙のうち復位できるものにおいては元の位置に戻す。

7. 布海苔を用い、養生紙にて表打ちを行う。

8. 旧肌裏紙を除去する。

9. 本紙欠失箇所に補修紙にて補紙および天地足し紙を施す。

10. 本紙の色合いに合わせて、染薄美濃紙にて肌裏を打つ。

11. 表打ちの養生紙を除去する。

12. 美栖紙にて増裏打を行う。

13. 折れ、亀裂箇所に折れ伏せを入れ、補強する。

14. 美栖紙にて中裏打を行う。

15. 混合紙にて総裏打を行い、仮張りし充分な乾燥期間をおく。

16. 本紙料紙を継ぎ合わせる。

17. 補紙の箇所に補彩を行う。

18. 軸巻紙を新調し、本紙同様の裏打ちを施す。

19. 新調した表紙裂、見返し紙に、肌裏打および増裏打を行う。

20. 表紙裂、見返し紙を合わせて表紙の形に仕立てる。

21. 本紙に軸巻紙、表紙を継ぎ、軸首は元使いの上、軸木、八双、紐等を新調し、巻子装に仕上げる。

22. 桐製太巻添軸、桐製屋郎箱を各新調し、羽二重の包裂に包み本紙を納入する。

1ヵ年目:1~7および8の80%を施工 ※令和8年4月の修理事業着工を想定

2ヵ年目:8の20%および9~22を施工